提示

反相液相色譜峰拖尾問題,解決全過程!

2023-03-01

反相色譜中,通常非極性和弱極性的化合物能獲得良好的峰形,而帶有-COOH、-NH2、-NHR、-NR2等極性基團的化合物則比較容易産生拖尾。究其原因,是矽膠表面殘留矽羟基對極性和堿性樣品分子産生的次級保留效應(前提:排除色譜柱問題和樣品過載問題)。

峰形優化實例分析

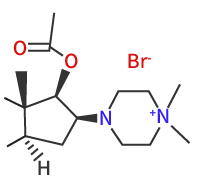

-分析物的部分結構-

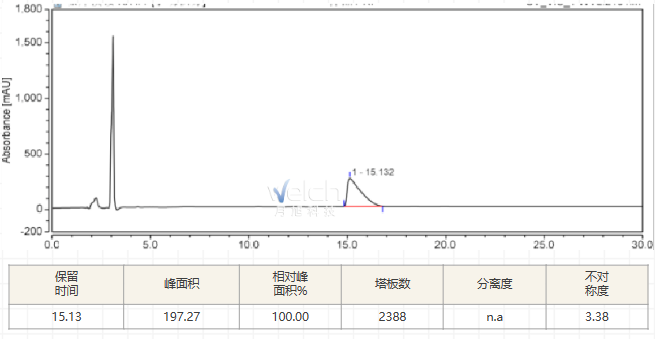

1、初始方法

以0.02mol/L庚烷磺酸鈉溶液(含0.5%三乙胺,用磷酸調節pH值至3.5)-甲醇(49∶51)為流動相;檢測波長為210nm;某未知品牌C18柱;初始結果:峰拖尾,峰寬5min,無法出尖峰。需要做方法優化,達到峰形對稱。

2、拖尾原因分析

反相填料表面有殘餘的矽羟基,具有一定的酸性,其pKa約為4.5~4.7。根據電離規律,當流動相的pH-pKa>2即pH>6.7時,99%以上的矽羟基應是呈離子狀态的,即Si-O- 。

而當pKa-pH>2即pH<2.5時,酸性環境抑制了矽羟基的電離,99%以上的矽羟基應是呈分子狀态的,即Si-OH,但其極性仍然存在,為Si-Oδ-Hδ+。Si-Oδ-Hδ+和-Si-O-對于極性化合物之間的作用力則是一種極性的靜電作用力,這種作用力比範德華力要強得多。

同時,因為矽膠表面鍵合了C18長鍊,由于空間位阻作用,樣品分子能接觸到殘餘矽羟基的機會不多,隻有少部分的分子才能與殘餘矽羟基産生強的靜電作用而被推遲洗脫出來,峰形拖尾。

3、優化方向

抑制矽膠上殘餘矽羟基與分析物之間的作用,減弱次級吸附作用。

● 減少矽膠上殘餘矽羟基或減少與分析物間發生作用的殘餘矽羟基,占據矽羟基這個作用位點。比如,使用徹di封端的色譜柱;在流動相中添加三乙胺(TEA)、四丁基硫酸氫铵等作為減尾劑,競争殘留矽羟基;調節流動相pH。

● 減少與殘餘矽羟基發生作用的分析物離子,占據-NH2、-NHR、-NR2這些分析物作用位點。比如,加入辛烷磺酸鈉等烷基磺酸鹽離子對試劑。

● 幹擾殘餘矽羟基與分析物間的相互作用。比如加入緩沖鹽,增強流動相的離子強度。

4、優化過程

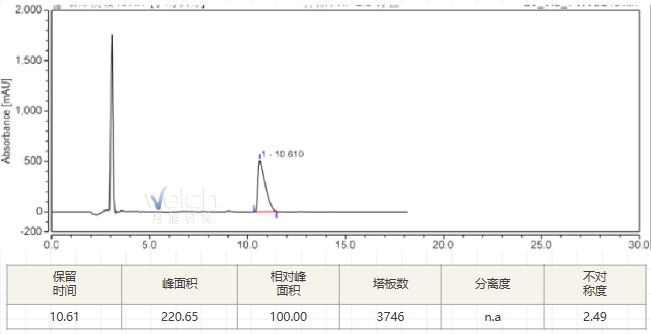

#01、選擇合适的高純矽膠徹di封端色譜柱:Blossmate® Polar RP(4.6*300mm,5μm)。

分析:峰拖尾,峰寬2min,優于初始條件的結果。拖尾的嚴重程度與樣品分子極性大小和殘餘矽羟基的多少有着直接的關系。相同的樣品在不同品牌的柱子上産生拖尾的嚴重性不同。從填料合成的角度而言就是:鍵合密度是否高、封尾是否徹di。高密鍵合和徹di的封尾能顯著減少靜電作用機會,獲得良好的峰形。月旭科技Ultimate®系列XB-C18、AQ-C18、Blossmate®系列Polar RP和Xtimate®系列C18采取的就是高密鍵合和徹di的雙峰尾工藝。

#02、降低流動相pH:改為2.5,後續一直使用Blossmate® Polar RP色譜柱。

分析:酸性環境抑制了矽羟基的電離,拖尾稍有改善,但不明顯,pH對峰形改善作用較小。

#03、水相添加磷酸二氫鉀,減小庚烷磺酸鈉濃度,流動相改為:0.01mol/L庚烷磺酸鈉溶液(含50mmol/L磷酸二氫鉀,0.5%三乙胺,用磷酸調節pH值至2.5)-甲醇(49∶51)

分析:流動相中緩沖鹽爆發出力挽狂瀾的氣勢,峰拖尾現象變成峰前延。

#04、恢複庚烷磺酸鈉濃度,流動相改為:0.02mol/L庚烷磺酸鈉溶液(含50mmol/L磷酸二氫鉀,0.5%三乙胺,用磷酸調節pH值至2.5)-甲醇(49∶51)。

分析:峰拖尾,比不加磷酸鹽時峰形好。根據3和4的結果可以推斷:在0.01mol/L 至0.02mol/L之間範圍濃度的庚烷磺酸鈉溶液(含50mmol/L磷酸二氫鉀,0.5%三乙胺,用磷酸調節pH值至2.5)-甲醇(49∶51)可以使得峰形對稱。

#05、流動相改為:0.015mol/L庚烷磺酸鈉溶液(含50mmol/L磷酸二氫鉀,0.5%三乙胺, pH 2.8)-甲醇(49∶51)。

分析:拖尾改善,峰形較好。可以看出,調整庚烷磺酸鈉濃度對峰形的改善作用較大。

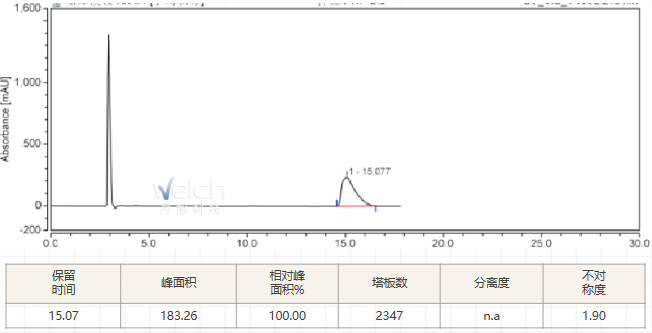

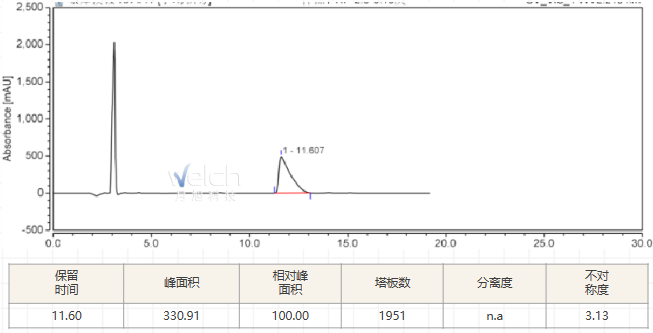

#06、流動相改為:0.015mol/L庚烷磺酸鈉溶液(0.5%三乙胺, pH2.9)-甲醇(49∶51)。

分析:峰拖尾。可以發現,在沒有磷酸二氫鉀存在的情況下,同時改變庚烷磺酸鈉和pH,與1的結果比較,峰形雖有改善,不對稱由3.38變為3.13,作用不大。流動相中磷酸二氫鉀的存在具有決定性作用。

#07、主要通過調整流動相中庚烷磺酸鈉濃度來改善峰形,流動相改為:0.0125mol/L庚烷磺酸鈉溶液(含50mmol/L磷酸二氫鉀,0.5%三乙胺, pH 3.1)-甲醇(49∶51)。

分析:峰前延。

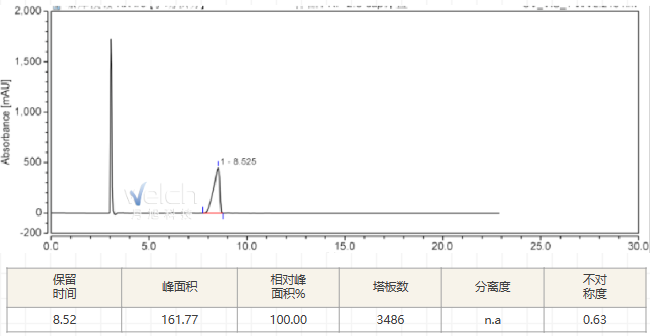

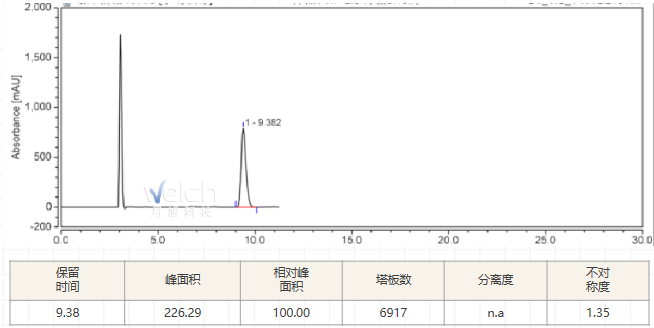

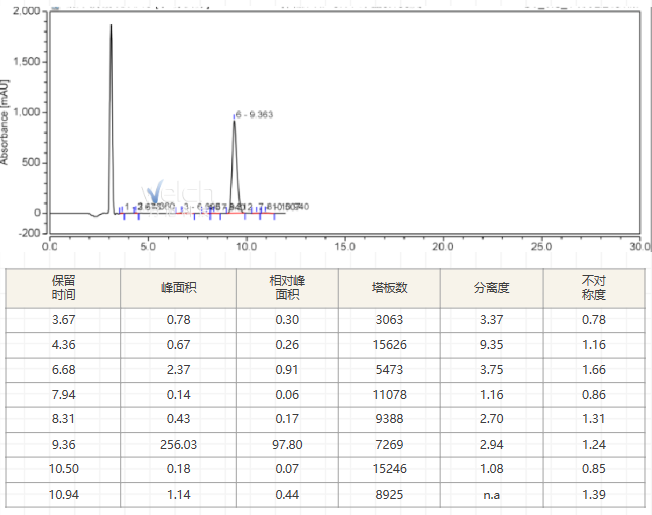

#08、增加庚烷磺酸鈉濃度,流動相改為:0.0138mol/L庚烷磺酸鈉溶液(含50mmol/L磷酸二氫鉀,0.5%三乙胺, pH3.14)-甲醇(49∶51)。

分析:峰拖尾因子1.24。後續隻需微調庚烷磺酸鈉濃度于0.0125-0.0138mol/L(含50mmol/L磷酸二氫鉀,0.5%三乙胺,微調pH約至2.5),可進一步優化峰形。

#01、相同的樣品在不同品牌的柱子上産生拖尾的嚴重性不同,高密鍵合和徹di的封尾能顯著減少靜電作用機會,獲得良好的峰形。

關于封尾了解更多,點擊閱讀推文<“封尾”二字,臣妾真的已經說倦了>。

#02、流動相中加入磺酸鹽離子對試劑能與樣品分子作用,從而阻止樣品分子與殘留矽羟基發生次級吸附作用,進而改善峰形及增加保留。一般加入0.003-0.01mol/L濃度。

#03、流動相中加入緩沖鹽,增強了流動相的離子強度,在-NH3+等極性基團和矽羟基Si-O-之間存在着許多離子的幹擾,減少了樣品分子與矽羟基之間相互接觸的機會,有助于削弱極性基團與矽羟基之間的相互作用,改善峰形。

#04、加入三乙胺作為減尾劑改善峰形的時候,有兩點需要注意:

● 三乙胺的堿性很強,加入三乙胺後流動相的pH可能超出色譜柱的使用範圍,對色譜柱造成損傷。pH的改變也會導緻出峰時間的顯著變化,可能引起的其它問題,建議流動相中加入三乙胺後回調至未加入前的pH值。通常即使pH回調過後,由于三乙胺成為了固定相的一部分,保留時間也有較大變化;

● 三乙胺在210nm處有一定的吸收,如果液相方法中檢測波長在210nm以下測定時需要謹慎使用。四烷基季铵鹽(如四丁基硫酸氫铵、四丁基溴化铵、四丁基氫氧化铵等)在水中電離後,也形成了類似N+H(CH2CH3)3的結構N+(CH2CH2CH2CH3)4,這種結構也能有效的與Si-O-産生較強的靜電作用,阻止氨基與矽羟基的接觸,改善峰形。而且它還有一個不同于三乙胺的顯著特點是,在低波長範圍其紫外吸收比三乙胺弱,檢測波長在210nm以下測定時可選擇使用。

● 酸性化合物拖尾需要降低流動相的pH值,盡量使酸質子化;可以通過向流動相中加入競争的有機酸得到較好結果,如使用0.1%三氟yi酸 (TFA) ,并且這種添加劑具有比較低的紫外截止波長。

參考資料:食品夥伴網